Mi chiedo fin dove io possa sbraitare prima di essere considerato un pazzo o un idiota. Sì, perché la visione di The Irishman mi ha colpito molto, mi ha smosso tutto dentro, l’intestino soprattutto, lasciandomi una fortissima e urgentissima voglia di sbraitare.

Facciamo subito un’onesta premessa epistemologica, io tifo John Waters, io tifo e tiferò sempre A morte Hollywood. Parlare da questa prospettiva epistemologica non è mai facile, non perché sia difficile smerdare il cinema hollywoodiano e i suoi mostri sacri in cartonato grandezza naturale che puoi acquistare per 19.99 in edicola, ma perché si entra in una merdosissima relazione di potere in cui a me tocca la parte di quello che sbraita su una cassetta del latte a Central park con le mutande in testa.

Vorrei affrontare questo discorso evitando la retorica di una certa critica cinematografica autoreferenziale, autocompiacente e in definitiva persa dentro sé stessa, una critica campanilista e servilista, che celebrando il maestro mainstream di turno non fa che compiacersi di se stessa nelle sue declinazioni peggiori.

Eviterei di incedere nei soliti dettagli tecnici del film stesso, tanto già li sapete, o altrimenti c’è https://www.imdb.com/title/tt1302006/.

E leviamoci subito di torno anche una delle classiche voci in capitolo: una delle atrocità che sento ripetere sempre sui film hollywoodiani è, “Eh, ma è fatto molto bene”; e cristoddio ci mancherebbe pure che fosse fatto male, ci hanno speso tutto il prodotto interno lordo della Birmania, grazie al cazzo! Evito inoltre qualsiasi commento su quei quaranta milioni di dollari buttati in computer grafica per tentare inutilmente di far apparire un vecchio lento, goffo, impacciato e con l’occhio vitreo come un giovane teppista.

Bene, a questo punto prenderei in considerazione più i discorsi sul film e su Scorsese, invece che soffermarmi su ciò che dice il film stesso, che in effetti è ben poco, per descrivere questo quadro epistemico degno di un apparato militare.

Concediamoci comunque una brevissima finestra sull’interno del film, solo per dire che puzza di posticcio e ritrito fin dal primo piano sequenza con la solita colonna sonora anni cinquanta, golden age degli americani da cui ancora non sono riusciti a sganciarsi e che è un po’ come la sezione aurea nel marketing, ti mette subito a tuo agio nel ruolo di spettatore consumatore. Le facce dei big di Hollywood regnano sovrane, fedeli nei secoli e uguali a loro stesse, con una serialità degna di una congrega di serial killers che hanno preso il potere. Le solite facce da cattivo, dei soliti attori, nei soliti ruoli di criminali efferati, che se mi avessero dato mille lire per ogni volta che le ho viste, camperei di rendita.

Eppure poco tempo fa Scorsese si scagliava contro il cinema della Marvel dicendo che secondo lui non è cinema, proprio per la serialità posticcia di cui sopra.

Cito testualmente: “I don’t see them. I tried,

you know? But that’s not cinema […] Honestly, the closest I can think of

them, as well made as they are, with actors doing the best they can under the

circumstances, is theme parks. It isn’t the cinema of human beings trying to

convey emotional, psychological experiences to another human being.” E più avanti:

“cinema was about revelation — aesthetic, emotional and spiritual revelation.

It was about characters — the complexity of people and their contradictory and

sometimes paradoxical natures, the way they can hurt one another and love one

another and suddenly come face to face with themselves.”

Belle parole davvero. Ci chiediamo però a questo punto dove sia questa

complessità di caratteri, questa riflessione esistenzialista sull’umanismo.

Qualsiasi riflessione umanista, antropologica, storica, viene sacrificata sull’altare

del formalismo fine a sé stesso, oltretutto declinato nella sua manifestazione

più commerciale. D’altronde in tre ore e mezza di film l’approfondimento

psicologico dei personaggi è pari a due inquadrature ciascuno e la prospettiva

storica è di una superficialità imbarazzante, tanto che dopo il film ti vai a

vedere le pagine Wikipedia di Hoffa, Kennedy e Sheeran, non per approfondire

l’argomento, ma proprio per orientartici.

I discorsi che circolano su Scorsese sono forse la parte più interessante del discorso Scorsese, nel caso in cui la nostra voglia sia veramente mossa da un sincero approccio antropologico e filosofico al cinema (ma se i discorsi su un argomento dicono più dell’ argomento stesso, la risposta arriva senza che neanche sia stata posta la domanda). Uso appositamente le parole antropologico e filosofico, poiché sono dei topoi ricorrenti nelle critiche ai suoi film.

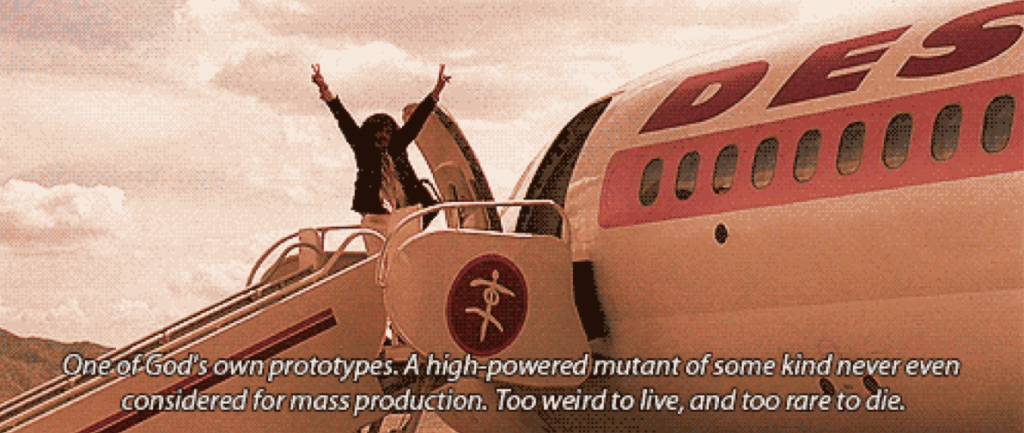

Veniamo quindi alla parte più interessante del discorso, che svela il film per ciò che è, cioè una cacata hollywoodiana commerciale priva di qualsiasi valore artistico, intellettuale, riflessione storica o esistenziale o politica, malgrado stia trattando una delle pagine più importanti della storia politica americana, che fa da sfondo a un prototipo di essere umano a basso potenziale fin troppo spesso preso in considerazione per una produzione di massa.

Rendiamogliene atto però, Scorsese è più incline alle emozioni e allo spiritualismo che all’analisi politica e sociale, d’altronde non è roba da film di gangster, a meno che non sia Joseph Losey a dirigerlo.

Perdiamo un po’ di tempo sulla figura di Sheeran: un infame (detto di cosa o persona atrocemente contrario alla dignità della persona umana), interpretato mediocremente da un De Niro con la solita, o stolida, perenne faccia con ghigno e occhio sornione che ritroviamo quasi in ogni film che ha fatto, in ogni ruolo che ha interpretato. E sì, cerchiamo di essere onesti, Frank è proprio un infame, un fascista, dove il fascismo non è una categoria politica ma culturale. Frank obbedisce agli ordini senza problematizzarli, Frank è un servo fedele, senza neanche avere una reale convinzione o una fede alle spalle, ma per un mediocre opportunismo personale, una ottusa inclinazione all’obbedienza e una totale incapacità a dare valore alla vita umana.

La parte del film in cui si cita il trascorso di Frank nell’esercito, base esperienziale che lo porterà ad eseguire con lo stesso automatismo, ordini dati dai suoi gerarchi in divisa o in doppio petto a seconda del periodo storico, è una straordinaria occasione mancata. Il discorso è insinuato ma non affrontato. Si potrebbe fare un film di sette ore solo su questo passaggio, ma ovviamente nessuno lo guarderebbe. Allo stesso modo il contesto sociale di violenza e degrado umano farcito di retorica del buon padre di famiglia, all’ interno del quale Frank cresce, vive e agisce è solo vacuamente affrontato. Si sarebbe potuto percorrere il discorso che ci racconta di una società reale e distopica, dove l’individuo viene divorato da una serie di dinamiche sociali, culturali, economiche tese al suo abbrutimento, ma il film non va in quella direzione e sfiora soltanto queste tematiche. D’altronde chiaramente, non è quello lo scopo del film, voi non siete andati al cinema per seguire un dibattito su patriarcato, dinamiche di potere e imperialismo culturale e i multisala offrono intrattenimento voyeurista, non approfondimenti socio politici.

L’aspirazione alla genealogia storica, sociale o psicologica entra presto in avaria, entrando in una dimensione sfumata di ineluttabilità quasi esoterica da peccato originale e ci precipita nel mantra panacea di ogni sincera disciplina, che ci accompagna dalla più tenera età, “è così e basta”.

C’è un punctum nella narrazione, che ci svela indirettamente chi è Frank, un infame, un meschino, appunto ed è quando in guerra riceve l’ordine di fucilare due soldati, quindi molto prima di diventare un gangsta. Scena che conosciamo bene prima ancora dalle cronache di guerra che dalla narrativa, ma che in genere si conclude con esiti contrari. Frank non si pone il problema se sparare o meno. Frank non lascia che i due si diano alla macchia, cosa che avrebbe fatto chiunque avesse un barlume di dignità e capacità critica, ma spara senza nessun turbamento etico. Al massimo della sua complessità psicologica, Frank non va oltre il chiedersi come sia possibile che due condannati a morte possano scavarsi la fossa da soli. Ci troviamo così di fronte a uno dei momenti di più alto lirismo poetico di Scorsese: complessità dell’individuo pari praticamente a zero; “aesthetic, emotional and spiritual revelation” di cui secondo lui è fatto il buon cinema – mica quelle cacate della Marvel.

Il secondo ed ultimo momento lirico dedicato alla raffinata speculazione psicologica del personaggio Frank, è alla fine del film, quando vecchio allo ospizio riflette un po’ rammaricato su come mai le sue figlie non lo vadano a trovare. Eh! Fattele du’ domande Frank.

Per concludere, vorrei chiamare in causa un ospite eccellente, Roberto Saviano. Lo so, fa ridere.

L’ intervento che prendo in considerazione di Saviano è forse off topic, ma funzionale al corrente sbraito.

Ebbene, in occasione dell’uscita dell’autobiografia di Scorsese, Saviano parla del cinema di Scorsese e chiama in causa anche la sua “trilogia sulla mafia”. L’articolo si intitola Nei film di Scorsese la mafia che conosco ed è del 2011, periodo in cui Saviano aveva il vento in poppa. Citiamo testualmente: “Con la trilogia Mean Streets (1973), Quei bravi ragazzi (1990) e Casinò (1995) non ha voluto costruire la mitologia del mobster, del mafioso. Un’epica positiva dell’antieroe. Ha semplicemente voluto raccontare la vita così com’è, come lui la percepisce e la vive, senza porsi limiti. … L’alchimia nei film di Scorsese è proprio questa: raccontare il quotidiano, il percorso di tutti i giorni di queste persone, un percorso che si intreccia con i nostri percorsi. … Scorsese non sta solo parlando a te, spettatore che guardi i suoi film. Sta parlando di te.” Nientedimeno! Cazzo ragazzx, Scorsese parla di noi!

Credo che le parole di Saviano ci rendano la retorica del teatrino spettacolare cui appartengono entrambi i discorsi, la cui unica funzione sembrerebbe essere quella di riempire il vuoto lasciato tra uno spazio pubblicitario e un altro, salvo non essere essi stessi spazi pubblicitari. L’atmosfera posticcia, retorica e commerciale dei film di Scorsese, non credo lasci molto spazio a questa ipotizzata descrizione amorale della nuda vita del criminale di strada dei quartieri italo americani, citata da Saviano e da tanti altri celeberrimi e celebranti critici che hanno disciplinatamente abdicato a qualsiasi critica . Quella cui assistiamo è la rappresentazione della mafia, quindi quanto di più distante dalla mafia nella sua attualità. Se qualcuno insinuava qualche sospetto sul fatto che Saviano possa essere un intellettuale da salotto che parla di fenomeni che ha conosciuto solo su cronache e atti processuali, queste affermazioni potrebbero confermare questa ipotesi, ma più di tutto ci rimandano a questo campo epistemico culturale embedded, dove tutto e tutti sono asserviti a una narrazione dominante, dove il vero è solo un momento del falso per alimentare lo spettacolo, dove è molto facile identificare tecniche narrative e cifre stilistiche, ma quasi impossibile trovare contenuti, discorsi, emozioni.

Su una cosa però Scorsese ha ragione (quando parlava del cinema Marvel), “The fact that the films themselves don’t interest me is a matter of personal taste and temperament”; indubbiamente è una questione di gusti e c’è a chi tutto ciò piace, è infatti storicamente documentato come la coprofagia sia una pratica ampiamente diffusa.

P.S.

Oh, poi chiaramente 209 minuti che volano, perfetti per una domenica di hangover: visione consigliata sul divano con proiettore, cabaret di mignon, una buona fornitura di artiglieria pesante, bevande a piacere.

Gabriele di Pillo, aka Mk Urka! aka Bloody Rethard, aka Halluzinazionen, aka Gamberone, esistenzialista compulsivo, epistemologo di strada, sociologo pentito, cinefilo scissionista, apolide dell’umanità, cuoco per fame, non ci ha mai capito un cazzo.